| 产品名称 | 产品类别 | 产品简介 | 市场价 | 价格 |

|---|---|---|---|---|

|

¥22800.00 |

¥8500.00 |

|||

|

¥22800.00 |

¥8500.00 |

|||

|

¥22800.00 |

¥8500.00 |

|||

|

¥22800.00 |

¥8500.00 |

|||

|

¥22800.00 |

¥8500.00 |

|||

|

¥22800.00 |

¥8500.00 |

|||

|

¥22800.00 |

¥8500.00 |

|||

|

¥22800.00 |

¥8500.00 |

|||

|

¥22800.00 |

¥8500.00 |

|||

|

¥22800.00 |

¥8500.00 |

|||

|

¥22800.00 |

¥8500.00 |

|||

|

¥22800.00 |

¥8500.00 |

|||

|

¥22800.00 |

¥8500.00 |

|||

|

¥22800.00 |

¥8500.00 |

|||

|

¥22800.00 |

¥8500.00 |

|||

|

¥22800.00 |

¥8500.00 |

|||

|

¥22800.00 |

¥8500.00 |

|||

|

¥22800.00 |

¥8500.00 |

|||

|

¥22800.00 |

¥8500.00 |

|||

|

¥22800.00 |

¥8500.00 |

相关报告:《中国纳米机器人行业现状深度分析与发展前景预测报告》

纳米机器人定义

作为机器人工程学中的尖端研究领域,对于纳米机器人的研究与开发,我们将其归入到了"分子级别纳米技术"(Molecular Nanotechnology,简称MNT)这一科学领域之中。我们以分子层级的生物学原理为构想蓝本,设计并构建出能够在微小至纳米的尺度之中完成各种精细操作任务的“功能分子器件”。得益于其在医疗健康领域的广泛应用,使得纳米机器人成为当下人工智能领域的热点话题。

图表:纳米机器人在生物领域学术设想

资料来源:智研瞻产业研究院整理

纳米机器人行业发展历程

“纳米机器人”这一科学奇迹的设想最初于1959年由荣膺诺贝尔物理学奖的伟大人物理查德·费曼所提出。他对未来充满了憧憬和期待,深信人类或许有朝一日能够成功建造出分子尺寸级别的微型机器,其将能够利用分子乃至单一原子作为构筑材料,以之在极端微小尺度内构筑物质世界。纳米科技这一概念则是在1974年由著名日本学者谷口纪男(Norio Taniguchi)首次提出,随后更进一步衍生出了独特而神秘莫测的纳米生物学,同时也催生出了神秘而震撼人心的纳米机器人。

自1981年以来,学术界对于德国物理学家G. Binnig及其合作伙伴H. Rohrer在IBM苏黎世实验室成功研发出的扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope)的关注与研究从未停止。这一伟大里程碑式的发现不仅开启了全球纳米机器人技术的新篇章,更为今后该领域的持续发展奠定了坚实的基础。

早在1990年,我国杰出的学者周海中便在他的专著《论机器人》一书中深入探讨并发表了重要观点——展望未来至21世纪中叶时,纳米机器人将会对人类的工作与生活方式产生深远且全面的变革与影响。

来自北京理工大学机电学院智能机器人研究所的专家学者王化平先生对此表示赞同,他认为,纳米机器人的发展历程应可分为三个重要阶段——第一代纳米机器人乃是将生物系统及机械系统相互融合所诞生的产物;而第二代纳米机器人则是通过对原子或者分子进行装配,从而创造出尺寸精确在纳米级别的分子装置;至于第三代纳米机器人,不仅具备前两代的特点,更是融合了纳米计算机这一强大元素,使其成为一种能够实现人机交互的理想设备。目前,我们已经成功地将纳米机器人开发推进到了第二代的阶段,然而对于第三代的期待仍然停留在构想阶段。

纳米机器人行业现状

对于微纳米机器人的构想,早在上个世纪六十年代便已经跃然纸上。科幻巨制《神奇旅程》就如同一部生动的科幻寓言,描述了那种体积缩小至细胞大小的"微型潜艇"在人体内部展开的惊心动魄的探险历程。而在现实生活领域,科学家们为了能让机器人可以在毫米、微米乃至纳米的微观尺度下进行精确的操作而不懈努力着,他们的科研步伐从未曾停歇过。

当前阶段,全球范围内对于微纳米机器人这一主题缺乏明确且统一的尺寸界定标准。在学术研究领域,研究者和学者们普遍将机器人本体大小局限在1毫米至1厘米之间的归类为毫米机器人;而那些体积在1微米至1毫米范围之内的,则被定义为微米机器人;至于那些尺寸在1纳米至1微米之内的,我们将其尊称为纳米机器人。值得一提的是,微纳米机器人的研发涉及众多前沿科技与学术领域的交叉融合,包括机器人技术、材料科学、物理学、化学、生物学以及医药学等等,这些领域的创新成果都将为微纳米机器人的深入研发提供强劲的推动力。

由于微纳米机器人的体积过于微小,研发过程中所遇到的主要困难集中在以下三个关键领域:能源供应、驱动装置以及精准控制。与传统意义上的庞大机器人相比,此类微型器件难以借助外部电源或内置电池进行能量补充,同时也无法轻易搭载电机以实现自主移动。更为严峻的是,在微观尺度的复杂环境下,如何有效地观察并通过无线方式远程操控微纳米机器人按照预定指令执行任务,无疑构成了巨大的技术挑战。为了解决这些棘手问题,相关科研工作者已经展开了诸多的探索和尝试,其中涉及到的研究内容涵盖但不限于磁驱动、光驱动、热驱动、化学驱动等多种类型的微纳米机器人,以及基于微生物原理设计的微生物机器人等多领域。

所谓的微纳米机器人,实际上是由微纳米级别的原材料精细制作而成,这些独特的微观结构包括球体状、圆形饼干状、螺旋状、笼状以及模拟细菌形态等等。与此同时,微生物机器人则是借助于微生物细菌、藻类细胞或者白血球等相关生物元件构成微米等级的机械装置,结合它们各自的运动特征再匹配外部环境的感应变化来实现对于整个机器行为的细致调控。

基于其体积微小的特性,微纳米机器人得以突破传统设备难以触达的微观环境,在其中自由地移动并精确完成各种任务。举例来说,微纳米机器人能深入微流控芯片里面,对微结构进行精细操控与高效组装;在生物体自然的腔道或者血管内部进行选择性探测以及精准药物投放;甚至能够“悄无声息”地进入单细胞内部,精确测量细胞核的杨氏弹性模量。除了个体独立行动外,微纳米机器人还能以“协同战斗”形式发挥出强大的威力,研究者可以通过精密控制其集群形态,穿过狭窄的通道,最终来到目标位置精准释药。现阶段,微纳米机器人已然逐渐成为科研工作者们探究微观世界新现象和新原理的得力助手,然而,它们的构造仍然相对简洁,功能也较为局限。

展望未来,若微纳米机器人能够实现与生物细胞内分子机器相媲美的复杂精巧和出色功能,那么将有望助力我们在DNA分子层面上精准编辑,为疾病提供精细化诊疗;同时将微观世界的奥秘转化成宏观领域的创新,助力我们构筑物质结构的新篇章;更进一步,甚至有可能促使新型生物能源的产生与应用。然而,微纳米机器人的研发之路并不平坦,它既需要各相关学科在技术壁垒面前展示突破自我的决心,也离不开对自然界与日常生活中的神奇智慧孜孜不倦地探索,从中汲取源源不断的启发和灵感。

纳米机器人行业市场价值

统计数据显示,2018年中国纳米机器人行业市场价值52.56亿元,2023年中国纳米机器人行业市场价值136.81亿元。2018-2023年中国纳米机器人行业市场价值如下:

图表:2018-2023年中国纳米机器人行业市场价值

数据来源:智研瞻产业研究院整理

纳米机器人行业产业链

产业链上,纳米机器人的上游环节包括原材料、各类功能性配件及关键零部件等。其中,核心器件主要包含伺服电机、传感器、控制器与减速器等组件;下游为医疗、制造和环境监测等领域。

图表:纳米机器人行业产业链

资料来源:智研瞻产业研究院整理

纳米机器人行业应用领域

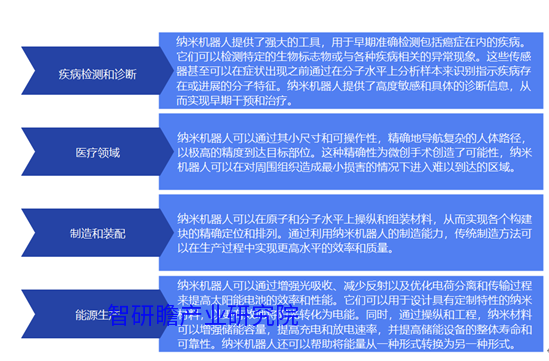

疾病检测和诊断

纳米机器人提供了强大的工具,用于早期准确检测包括癌症在内的疾病。它们可以检测特定的生物标志物或与各种疾病相关的异常现象。这些传感器甚至可以在症状出现之前通过在分子水平上分析样本来识别指示疾病存在或进展的分子特征。纳米机器人提供了高度敏感和具体的诊断信息,从而实现早期干预和治疗。

医疗领域

纳米机器人可以通过其小尺寸和可操作性,精确地导航复杂的人体路径,以极高的精度到达目标部位。这种精确性为微创手术创造了可能性,纳米机器人可以在对周围组织造成最小损害的情况下进入难以到达的区域。纳米机器人的一个主要优势是它们能够将治疗药物直接输送到作用部位。借助其受控和靶向的药物输送机制,纳米机器人可以将药物精确地输送到特定细胞或组织。这种有针对性的方法可以在所需位置提供更高的药物浓度,从而实现更有效的治疗,同时最大限度地减少全身副作用。

制造和装配

纳米机器人可以在原子和分子水平上操纵和组装材料,从而实现各个构建块的精确定位和排列。通过利用纳米机器人的制造能力,传统制造方法可以在生产过程中实现更高水平的效率和质量。这些机器人可以以卓越的精度执行任务,减少产品规格的错误和变化。这可以提高产品一致性、增强质量控制并提高客户满意度。此外,在制造中使用纳米机器人可以有助于减少废物。

能源生产

纳米机器人可以通过增强光吸收、减少反射以及优化电荷分离和传输过程来提高太阳能电池的效率和性能。它们可以用于设计具有定制特性的纳米材料,以更有效地将阳光转化为电能。同时,通过操纵和工程,纳米材料可以增强储能容量,提高充电和放电速率,并提高储能设备的整体寿命和可靠性。纳米机器人还可以帮助将能量从一种形式转换为另一种形式。

图表:纳米机器人行业应用领域

资料来源:智研瞻产业研究院整理

纳米机器人行业发展趋势

纳米机器人制备技术加快创新

当前,电沉积、物理气相沉积、自卷曲、可控组装、3D打印以及生物杂合等微纳米机器人制造领域广泛运用的主流技术。

为提高微纳米机器人的运动效率,形状和结构设计至关重要;然而,鉴于设计需求,研发出低价、高产且无污染的相应微纳米机器人生产技术仍是迫切任务。现有技术各有短板 - 有些能生产复杂形状却操作复杂,或者占用资源极少却会对环境构成威胁;其余两种技术,如3D打印,则面临设备费用高昂、打印材料限制过多以及采用生物组分不足等问题。应通过研究新型制备技术来破解这一难题,以期适应低成本、大规模、多样化结构设计的微纳米机器人生产,从而推动它们走向商业化应用。

制备材料安全性、可降解性进一步提高

在研发和运用纳米机器人的过程中,最为紧迫的风险就是纳米颗粒原材料的安全隐患。由于我们对于这些纳米材料的全面理解还很匮乏,它们在制造过程中有可能具有潜在的毒性影响。已有多个科研组根据实验数据证实部分纳米颗粒的毒性,这使得科学家们不得不对此给予高度的警惕与重视。

纳米颗粒的主要潜在危害在于不溶性,研究发现它们能畅通无阻地侵入人类健康细胞,甚至渗入脑部,破坏细胞、组织的正常运作。值得关注的是,安翰科技已将商业化的全球首款消化道胶囊内镜机器人推向市场,但需要在体外废气再利用才能完成检查。液态金属如镓、镍等被视为在生物医学领域的宝贵素材。

实时控制技术类型逐渐丰富,不断成熟

实现纳米机器人体内自由行动仍具有挑战性。新近面世的实时控制技术有望令其精确抵达指定位置,实现精准药物输送及微创手术操作。目前,多款尖端科技已被研发出如光声断层扫描系统、荧光成像实时追踪和磁共振影像扫描等,这些都能为纳米机器人提供体内即时信息并让医者精密监控。